「With QUESTION」5周年 特別対談02

集まる人を「混ぜる」ことで偶然が生まれる。QUESTIONが5年間で生み出した価値

コミュニティ・バンク京信(以下、京信)が運営する共創施設、QUESTION。「共創施設」とはどのような場所で、そこでは日々、どのような出会いや取組が生まれているのでしょうか。

連載「With QUESTION」では、オープンから5周年を迎える今、改めて「QUESTIONとは何か?」を、これまで関わってきた皆さんと共に考えたいと思います。

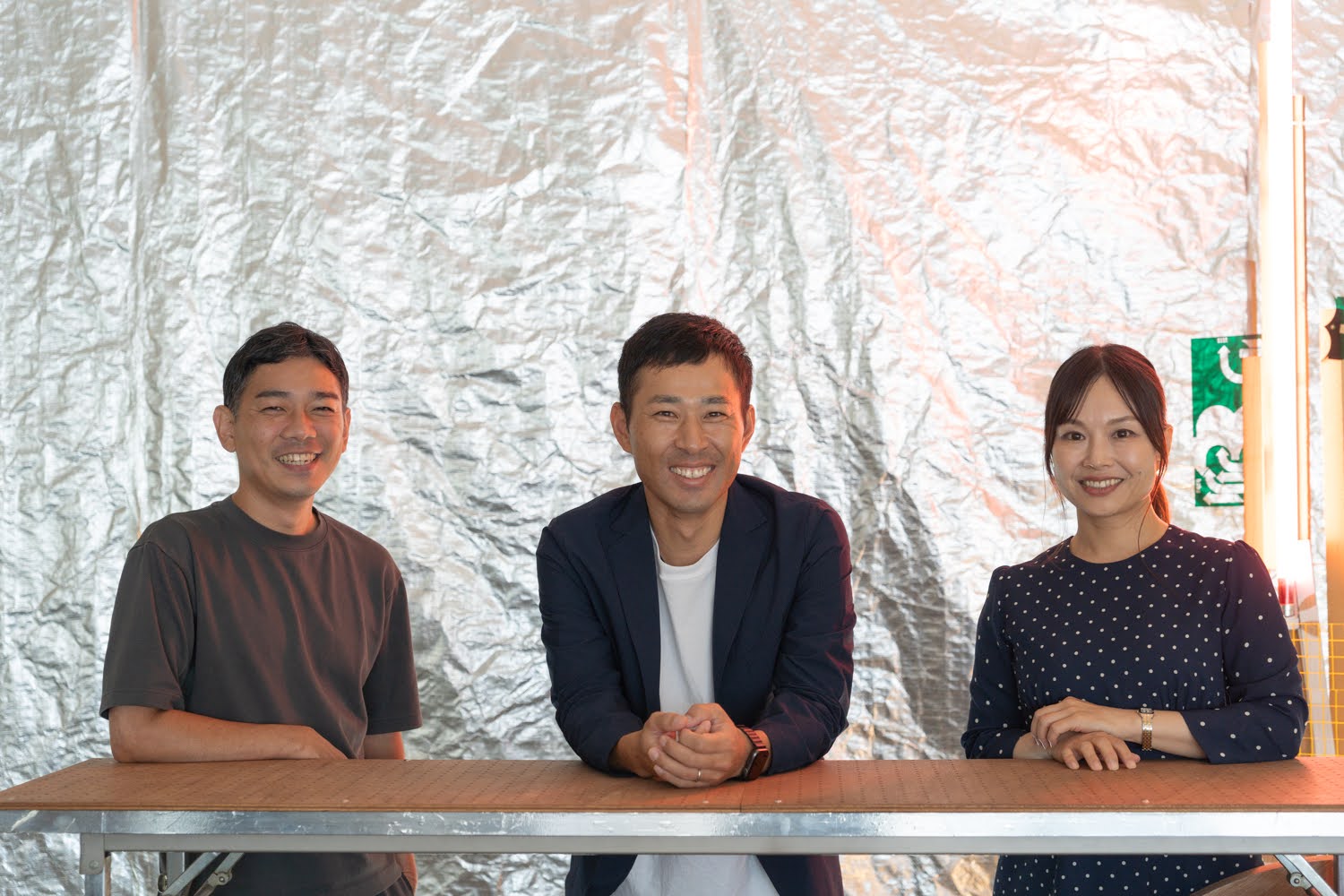

連載2回目は、開設準備期間からQUESTIONに携わってきた初代館長・森下容子さんと、同じく初代副館長・津田郁太さんをゲストに迎えます。現館長・平野哲広さんとともに、5年間で生まれた「QUESTIONの価値」について振り返っていきましょう。

お話を伺った人

-

󠄀森下 容子QUESTION元館長/コミュニティ・バンク京信 ゆたかなコミュニケーション室 室長

京都府出身。大学卒業後、京都信用金庫に入庫。窓口や為替担当、接客チーフを経て、本部で若手育成の研修担当、金融商品の採用・企画・販売推進などに携わる。2019年「QUESTION」開設準備室 室長を経て、初代QUESTION館長を3年半務める。現在は広報部門である、ゆたかなコミュニケーション室の室長として、同金庫の取組などの情報発信を通じてブランディングやパブリックリレーションズに取り組んでいる。

-

󠄀󠄀津田 郁太QUESTION元副館長/コミュニティ・バンク京信 北野支店 支店長

1981年京都市生まれ。幼少期は兵庫県で育ち、大学時代は大阪に住み、就職で京都に辿りつき、現在は京都に住むという一人三都物語実践中。2児の父。京都信用金庫で営業店を3店舗、京都府外郭団体への出向を経て、本部にて創業支援業務、海外販路支援業務(東南アジア・インド担当)を経験した後、QUESTIONの立ち上げに携わり、オープンと同時に副館長に就任。「今の仕事はおもろいか」を原点に、おもろい人物・会社を仕事に巻き込む活動に邁進。現在は北野支店の支店長として地域のお客さまの悩みや挑戦に寄り添っている。

-

󠄀󠄀平野 哲広QUESTION館長

大阪生まれ、京都育ち。2001年京都信用金庫に入庫。営業店と本部を経験し、2024年4月にQUESTION館長に就任。コミュニティマネージャーとして金融の枠を飛び越え、様々な人や知識、知恵、情報と繋がり、人と人、事業と事業をつないでいる。伏見のお酒が好き。趣味はサッカー観戦とギターを演奏すること。

「ほとんど何も決まっていない」状態から、QUESTIONができるまで

平野 お二人はQUESTIONができる1年半ほど前から、開設準備を行っていたんですよね。

森下 最初に「次の配属先は新河原町ビル準備室」と辞令を受けた時は、「何をするの?」と思いました。中身も外観も決まっていませんでしたから。

津田 実はさらに準備室ができる1年ほど前、新しくできる新河原町ビルで何をするか、話し合ったことがありました。コワーキングスペースやカフェがあって……という大枠はありましたが、具体的な案やどう運営していくかは全然考えられていなかったんです。僕も当時は「箱を作れば人は勝手に来るやろな」くらいに思っていましたし。

平野 ほとんど何も決まっていない中、どのように進めていったんですか?

津田 「自分たちだけでやる必要はない」という考えがあったので、まずは元々、京信とご縁のあった株式会社ツナグムさんに相談するなど、外部の仲間集めから始めました。

平野 最初から「みんなで一緒に作ろう」という発想があったんですね。すでにQUESTIONらしい。

津田 その後、「QUESTIONをどのような場所にするか」というソフトの設計と建物の設計、双方を並行して進めていきましたね。実は準備室ができた段階では、8階建ての普通のオフィスビルの設計図が完成していたんです。でも、面白くない。会社に一からデザインを変えてもらうようにお願いして、やり直すことになったんです。

平野 「QUESTIONをどのような場所にするか」はどのように決まっていったんですか?

森下 外部パートナーも含め、みんなで一緒に考えていきました。文化や考え方が違うから、出てくるアイデアもさまざまで。他社の施設に視察へ行ったり、拠点の立ち上げ経験がある福岡移住計画の鎌苅竜也さんをツナグムさんに紹介してもらって伴走いただいたりと、外にヒントを求めたからこそ、金融機関の枠に収まらない施設になったと思います。

津田 当時から意識していたのは、集まる人たちを混ぜること。例えば、構想段階では現在「Students Lab」がある5階は個室のシェアオフィスになる予定だったんです。ただ、一緒にQUESTIONを作っていたグローカル人材開発センターさんには「学生にたくさん来てほしい」という思いがあり、最終的にほぼフリースペースになったんです(笑)

5階全てを学生専用にする話もありましたが、それだとフロアが閉じてしまう。だから学生が企業と接点を持てるようにと、榊田理事長が決断してくれました。

森下 「シェアオフィスにして家賃収入を得た方がいいのでは」という議論もありましたが、最終的には限定的なマネタイズよりも、学生と企業が交流することで生まれる可能性の方にかけることにしました。

津田 コミュニティキッチン「DAIDOKORO」のある8階は、社員食堂になる予定でした。それだともったいないなと思っていた時にシェアキッチンの仕組みを知って、「これだ!」と。

運用の問題はありましたが、ツナグムの田村篤史さんが会員制のシェアキッチン&ダイニング「美食倶楽部」の本間勇輝さんを連れてきてくれたことでクリアできました。関係者みんなが良いものを作ろうと動いてくれたから、出会うべき人と出会えたなと感じます。

集まる人を「混ぜる」ことにQUESTIONの価値がある

平野 今のQUESTIONはどう見えていますか?

津田 大枠は設立当初に思い描いていた通りです。ちゃんと育って、成長しているなと思って見ています。僕にとってQUESTIONは子どもみたいな存在。自分がいた頃は知っている友達ばかりでしたが、離れて3年半たった今は新しい友達が増えている。「お父さんその子知らんけど、良さそうな友達できてよかったな!」みたいな感じです(笑)

森下 私は離れて1年半ですけど、ネットワークが広がっているのを感じます。新しいコミュニティができたり、チャレンジをしたりしていて、つながりが生まれていますよね。

津田 地域から受け入れられてきているのも感じますね。

森下 外部の方からQUESTIONの話を耳にする機会が増え、認知が少しずつ広まっているのかな、と感じます。「いろいろな人が偶然出会うきっかけをつくる場所」という未来に着実に近づいているように思います。

平野 「誰かとつながる」ことにQUESTIONの存在価値がありますよね。集まった人を混ぜ合わせることで、次の何かが生まれる。改めて、意識しないとあかんなと思いました。

津田 普通に過ごしていたら交わらないであろう人同士をコミュニティマネージャーが引き合わせて、「〇〇さんはこんなことをしているんですよ」とアシストする。それが最も重要です。

森下 ビジネス交流会にも面白い人はいるけれど、つなぐ人がいなければ混ざる機会が生まれない。でもQUESTIONではコミュニティマネージャーが「この2人は合いそうだな」と仮説を持ってつなぐから、偶発的な出会いが生まれて、次の展開に発展していきやすい。

平野 一般的な交流会がその場限りのコミュニケーションで終わりやすいのに対し、QUESTIONでプロジェクトが生まれることが多いのは、集まる人への理解度の違いだと思います。コミュニティマネージャーの存在は大きいですね。

森下 「どうなりました?」と後からフォローするなど、放っておかないことも大事です。ビル自体を「混ぜる」ことを意識して作っていますけど、場所があるだけでは不十分。コミュニティマネージャーがお世話係として仲介し、混ぜ合わせることに価値がある。そこは今後も変わらない部分だと思います。

予期せぬ人同士が出会うことで「まだないもの」が生まれる

平野 印象に残っているプロジェクトはありますか?

森下 嵯峨支店から紹介いただいた、京都嵐山ブルワリーさんの事例ですかね。当時会員だった京都嵐山ブルワリー株式会社さんと京都産柚子を用いた商品開発を行う株式会社七十二候の春木智恵子さんを、コミュニティマネージャーがつないだことで、最終的にコラボ商品として柚子のペールエールができました。京都嵐山ブルワリーさんは京信の取引先でもあったので、本業の支援にもつながったのが印象的でした。

津田予期せぬ人同士が出会い、世の中に新しい価値を生んだ良い事例ですよね。僕らは金融機関であり、「サービスを売りたい人」と「それを買いたい人」をつなげるのが基本的なビジネスマッチングですが、「なかったものを生み出す」ことも重要だと思っています。

京信としてそれができるという証明をQUESTIONでできたのは大きいですよね。QUESTIONという場所ができたことで「なかったものを生み出す」ことに再現性が生まれ、思わぬところから入ってくる「面白さ」をだんだん取り入れられるようになり、それが今では京信の武器になったように思います。

森下 「外とつながりに行く」というマインドが京信職員にも芽生えているように感じますね。私自身、以前は「分からない」で終わっていたことも、今では「誰か知っている人がいるはず」と思える。QUESTIONを通じて、「自分が知らないことでも誰かに聞けば、最終的にはつながれる」ような感覚を持てました。

津田一方、結果が想定できない中で予期せぬ人同士を出会わせるのは、一見時間の無駄にも見えます。だからこそ余白が必要で、それはたくさんの人たちとQUESTIONをつくる中で実感したことでもありました。

準備室時代、ツナグムさんが関わってくれたら良い場がつくれそうだと思って声をかけたものの、当時はツナグムさんが目指しているものが、正直よくわからなかったんです。でも一緒にQUESTIONをつくるうちに、偶発的に生まれるものをつくること自体に価値があるのだと理解できました。

平野 最近では多様なつながりを生むために、外部の交流会やイベントに参加して、これまで以上に新しい人を呼び込むこともしています。社内だけでは金融の枠を絶対に飛び越えられないからこそ、混ぜ合わせ、共創する良さを感じますね。

津田そもそもQUESTION自体がさまざまな人たちと一緒に作るところからスタートした、協業によって生まれた場所ですからね。同じような事例がたくさん生まれるといいなと思います。

「QUESTION的な価値」を地域全体に広げていく

平野 QUESTIONのお父さんとお母さんであるお二人の話を聞いて、僕たちが今やっていることは間違っていないと思えました。「友達が増えてよかった」と言っていただきましたが、今後はさらに関わる人を増やしたいと思っています。

地域の企業さんや学生さんなど、もっとQUESTIONを使ってもらえるはず。偶然の出会いを体感してもらいながら、新しいものを生み出していく未来が広がっていけばいいなと思います。

津田QUESTIONが気になっている人は、気軽に遊びに来ていただきたいです。

平野 まずは1階のカフェやバーを利用してもらいたいですね。具体的な目的がなくても、スタッフが声をかけるので安心してほしいです。そこから会話が生まれて、思わぬ展開になることもありますから。

森下 1階に河原町支店ではなくカフェを作ったのは、金融機関のビルという敷居を下げ、カジュアルな交流や会話の場にしたかったからなんです。

平野 同時に社内の理解も深めていきたいです。京信の職員にもQUESTIONに来てもらって、意見を出し合うとさらに良い場所になりそうだと感じました。

森下 体験しないと分からないことも多いですからね。

津田QUESTIONができた当初から「全店舗にQUESTIONの考え方を広げていく」という構想がありました。京信が地域とどう関わり、混ざり合っていくか。そのトライアルができる場所として生まれたので、QUESTIONだけで完結したら意味がない。

だから北野支店では定期的に「信用酒場」というイベントを開催しているんですよ。地域のお客さまの悩みや挑戦に寄り添う課題解決型店舗として、QUESITONで生まれた価値を支店でも再現できればと思っています。

平野 壁紙が銀色だったりオブジェがあったりするのも、酒場の影響ですか?

津田京信が万博期間中に各店舗で開催していた「EXPO酒場」とコラボしたので、万博っぽさを出すために壁に銀紙を貼りました。会場を一緒に作っている地域の方々と「万博といえば宇宙やろ」「宇宙やったら銀紙や」みたいな感じで(笑)

津田こういったイベントを行うと、社員もここでQUESTION的な場所の価値を実感できます。定期的に続けたら、絶対何かが生まれるんですよ。その積み重ねが理論や言葉で説明するよりも大事だなと思います。そうやって少しずつ各支店に広げていくことで、QUESTIONがやろうとしていることが地域全体に広がっていくといいですね。

ARTICLES